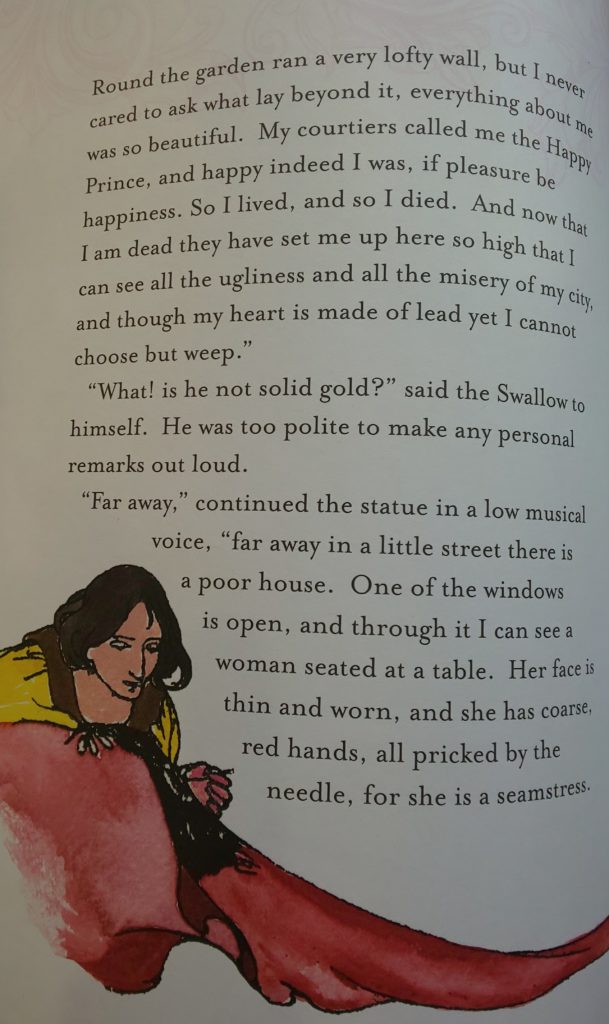

「宮殿の庭園を囲繞いにょうして、とても背の高い壁が築かれていたよ。壁の向こうにはどんな世界が広がっているか、しかし、私は尋ねてみもしなかった。なぜって、私の周囲はすべて、この世のものとは思われないくらいに美しかったからね。私の廷臣は、私のことを、無憂の王子と呼んだよ。たしかに私は無憂であり、幸福であった。もし快楽を幸福と呼ぶのならね。そのように私は生き、そのように私は死んだ。私が死ぬと、人びとは、こんな高い所に私を置いて、この都まちのすべての醜悪と悲惨を私の目に入るようにしたのだ。私の心臓はいまや鉛でつくられている。にもかかわらず、私は人としてのなみだをこぼさずにはいられない」

ツバメはおどろいてそっとひとりごちました。「なんだって! 王子は純金というわけではないらしい」。ツバメは礼節をわきまえていたので、自分の意見というものを周囲に聞こえるように口に出すのは、ひかえたのである

「はるかとおく」彫像は、妙たえなる調べのような低い声で、話をつづけます。「はるかとおくの小さな街区に貧乏な家がひとつある。窓のひとつが開いているな。そこから一人の女が卓テーブルに座っているのが見える。顔はやせこけ、疲弊の色が濃い。手ゆびは荒れて赤い。お針子をしているので、針で刺して腫れたものらしい」

wallを「塀」と訳している日本語訳ばかりだが、どうかな…。西洋風には「壁」と訳したほうが、石の感じがあってよいと思うのだけど。私には「塀」と聞くと、「粋いきな黒塀、見越の松に、あだな姿の洗い髪」(「お富さん」)なんかを聯想してしまうというのは、チトふる過ぎますかね。(笑)

鉛のこころ leaden heartは、何も感じない、機械のこころ。ゆえに、なみだをこぼすことはない。なみだをこぼすとすれば、それは人間のこころをもった、輝きある純金のこころ heart of goldでなければならない、という対比が、ワイルドの修辞学にあっては、当然のごとく前提されているようである。

幸福というものがあるとすれば、それを最大限にきわめた王子が、死後、ひとの世の悲惨を最大限にきわめるよう強いられていることは、最大の皮肉といえる。お針子seamstressという言葉はもはや死語か。映画『タイタニック』では、没落した英国貴族の娘と母が、言い争うシーンが白眉で、「私にお針子にでもなれというの?」と娘をなじる、気位が高いだけのみじめな母の台詞がある。栄光と悲惨。この両者が、この童話においては強烈に対比されるが、それはワイルドの人生そのものでもあった。